Todos viven sobre la tierra;

¿pero presumes acaso que

todos y cada uno se

hayan dado cuenta de ello?

GOETHE

No es suficiente sentirnos vivos para asumir que de verdad lo estemos, por más que esta reticente y fugaz experiencia nos dé una sensación de plenitud. Es necesario descender hasta allí donde persiste todavía la nostalgia o el deseo de sentirnos tales. En esa sorda -y quizás prometéica- exigencia de que ha de encarnarse nuestra vida en un ideal, un valor, una misión o un destino. Como si siempre, desde allí, estuviéramos pensando que nuestra vida, para ser tal, debiera ser referente privilegiado de un sentido, portadora de un propósito.

Pareciera que ambos -sentido y propósito- tuvieran que ver con qué ha de ser vivido, por qué, para qué, para quién. Con actividades, fines, personas y causas. Y que a todas esas preguntas habrían de corresponderles respuestas precisas, inequívocas. Que, si nos detuviéramos en ellas, advertiríamos estar prefiguradas desde metáforas primigenias de raíces hundidas en la tierra nueva, siempre presente y siempre latente, de nuestra infancia. De cuando, en el aprendizaje del espacio y del tiempo, las coordenadas de ese castillo de maravillas, que día a día construíamos, eran la del reino de lo de arriba y de lo de abajo, de lo de dentro y lo de fuera, de lo de antes y lo de después. E, implicadas en ellas, las del día y de la noche, las de lo claro y de lo oscuro. Fue así como aprendimos y construimos el ordenamiento de hechos y cosas que nos libró de perecer en el caos al que la vida parecía entregarnos. Y, desde allí y entonces, también adquirimos la costumbre -esa falsa seguridad- de pensar que aquella totalidad que llamábamos vida recibía su orden y su sentido desde esas mismas coordenadas. Pensamos que había cosas superiores en ella, y también bajezas. Que había una interioridad fontal de la que surgían ambas y cuyo destino se bifurcaba hacia la projimidad del otro y hacia el sí mismo. Que también en esto existía lo alto y lo bajo, la reticencia y la generosidad, los réditos del presente sobre el pasado y los réditos esperados del futuro. La frente alta y la frente baja. La seguridad de lo manifiesto y el temor de lo oculto. El ángel y el reptil. La mirada diáfana y luminosa, y la oscura y torva. Así, desde estas coordenadas se fue construyendo el sentido, pacientemente, época tras época, según matices y acentos. Y se fueron desgranando los propósitos, hacia él convergentes y de él siempre distantes.

Pareciera que de este modo fuimos intentando darle nacimiento al sentido. Sentido constructo, piedra a piedra, palabra a palabra, metáfora a metáfora. Edificado, hecho casa, por el decir. Habitado por cada quien como aquello que nos habría de proteger del desamparo del caos y liberarnos, quizás, de la aniquilación. Pero, también, sentido construido desde el discurso de un decir siempre precario, conforme a esas coordenadas de la finitud, incapaces de darle un nombre al Deseo y a aquello que a él nos arrastra. Así, jamás pudo el sentido llegar a ser un hogar definitivo. Porque siempre fue casa inacabada e inacabable, construida y, a la vez, destruida y recreada, siempre intentada desde ese decir que, necesariamente exterior a ella, indefectiblemente habría de permanecerle fuera, en la intemperie que desde siempre se le destina al que siempre construye y nunca finaliza. Empeño duro y pétreo como el de Sísifo. Con la diferencia de que sólo la obsesión, no el canto, alimenta, las más de las veces, el paradójico sinsentido inherente a toda construcción de significado.

Raramente surge la advertencia o la sospecha de que, quizás, la vida trascienda, desde su innominabilidad, todo sentido asignado. De que, quizás, paradójicamente, sea ella más simple -la simplicidad es esencia de lo divino- que las construcciones que el hombre levanta y que las motivaciones que la cultura le induce. Quizás, poco o nada tengan que ver con ella lo alto y lo bajo, el dentro y el fuera, el antes y el después, lo claro y lo oscuro. Quizás sea ella más transparente en sus raíces que todo ello, más creativa y abierta, más divinamente una y simple.

Es posible que no pueda ser adjetivada, constreñida por cualidades que la valoren o privaciones que la menoscaben. Quizás tampoco se pueda decir de ella que sea "buena" o "mala", según la adjetivación de "rica" que pudiera darle el dinero, o de "pobre" que pudiera brindarle su carencia. O la de prestigiosa, o de poderosa o, incluso, de amada, conforme a lo que los otros pudieran otorgarle. Quizás toda adjetivación que provenga de bienes o privaciones le sea incompatible, porque -también quizás- trascienda ella infinitamente a los bienes que la adornan o a las privaciones que la ocultan. (Es posible que adornos y ocultamientos pertenezcan tan sólo a la mirada y también es posible que toda mirada sobre la vida sea tan sólo una forma del decir...)

Si esta fuera la advertencia o la sospecha, habría entonces que atenerse al vivir a secas. Vivir intensamente la vida desde la inmediatez del misterio de sí misma como epifanía y modo de ser del universo. Vida de animales, de árboles, de hombres. Vida. Vida de universo que cada uno es. Proceso siempre abierto de lo siempre único y nuevo en este cosmos infinito. De eso que en cada hombre es pensamiento único, palabra única, amor único y también cultura y socialidad peculiar e histórica. De eso que en cada ser vivo es expresión de una recreada energía siempre en pugna con su degradación, y que es, en el hombre que no ha extraviado su humanidad, creatividad negatoria de toda disolución. Y lo es precisamente porque ha hecho de todo dolor, de su dolorosa conciencia y de la imposibilidad de responder más que imaginariamente a su sentido, el objeto de su activa negación.

La cuestión del sentido deja, entonces, de ser significativa. Así me parece. Y comienza a serlo la de "lo significativo". Que no sería otra que la del intento activo, siempre abierto, de la progresiva y humilde identificación de nuestra conciencia vivencial con la Realidad, o si se quiere, con el Universo, o la Creación, o la Acción, o como quiera nombrarse a la Vida misma.

Se llega así a las puertas. Algunos las abrieron, después de haberlas encontrado. Eran las propias y a ello se animaron. Oírlos no es vano. Pueden ayudarnos a encontrar y abrir las nuestras.

ooo

Muchas veces pensé en estas cosas, como quien imagina, atónito, al árbol contenido en la semilla, y contempla su frondosa complejidad manifiesta y la abstracta naturaleza del germen oculto. Así de inquietantes, a la vez que abstractos, me parecieron estos pensamientos. Y sin embargo, entrañablemente presentes y tangibles, cuando cada mañana inicio mi labor y cada noche de ella descanso.

ooo

Me ha servido pensar que, en términos de esa misma inteligencia, lo significativo del vivir humano -de mi vida, de toda vida- es esa siempre recreada negación entrópica: la de la activa disolución de lo que indiferencia, de lo que asimila, masifica, erosiona, corroe, hiere, distancia. Y que ello lo experimento cuando mi mirada se abre a un día nuevo, a una sonrisa nueva, a una forma nueva, a un color nuevo, a un orden nuevo. Cuando mis manos dan una caricia nueva o cuando ellas la reciben. Cuando me surge un verso que se enhebra con otro y me nace el poema que a mí y al otro ilumina, consuela o abarca. Cuando a veces así también ocurre con mis pensamientos, después de lograr volcarse ellos en mis papeles de escribiente. Cuando en mi trabajo una idea, una frase o una forma comienza a habitarme. Cuando una mirada tierna me sorprende o cuando me pierdo en las pupilas de mi hija. Cuando alimento un pájaro o acaricio un niño que se duerme en mis brazos o en el regazo de mi prójimo. O cuando doy agua al árbol sediento y calmo la sed de mi hermano. Cuando estas y otras cosas me ocurren, a pesar de todo el dolor que tantas veces he de beber quemándome las entrañas, ya no se cuál podría ser mi respuesta a la cuestión fatigosa de construir un sentido. Me parece entonces intuir -más allá de las conceptualizaciones de mi inteligencia- que hay un absurdo encerrado en la pregunta. Percibo que, aun si no lo hubiese, quedaría igualmente incólume mi ignorancia y también mi paz.

Da sosiego sentirse universo o parte de él, e intuir que fue el mandato de una entropía negativa aquello que insufló Lo Innominado en la arcilla con que plasmó al hombre. Y que es ese el mandato: el de tornarse hombre el hombre preservando el imperio de la vida, frente a ese despotismo persistente de la muerte al que tanta avaricia, inequidad y despojamiento de tantos somete a tantos. A unos como desdichadas víctimas y a otros como indecibles victimarios. Son muchos, así, los que en vida pierden la vida a manos de aquellos que, en vida, neciamente ganan la muerte a cambio del despojo.

ooo

Lo otro, las interminables disquisiciones a propósito de la construcción del sentido -las de tantos filósofos y adustos pensadores a través de los siglos- se van tornando un peso difícil de soportar. Quizás tenga, también la inteligencia, su edad. Quizás la nuestra sea aún demasiado adolescente para soportar sobre sí tantos "recuerdos de familia", o, quizás, haya prematuramente envejecido y ya no pueda asimilar tanta enfática construcción y tanto desmoronamiento de "sentidos" nuevos. No obstante, lo cierto es que desde milenios el pensamiento humano persiste en reiterar este ciclo. Se diría que es también la vida la que genera en las culturas esa paradoja de erigirlos y desmoronarlos, de que los hombres intentemos respuestas siempre inadecuadas ante el acertijo del sentido, que casi puntualmente -generación tras generación- pareciera enfrentarnos.

Se me ocurre que aquellos que son capaces de imaginar que su indigencia es colmable y que el universo espera su palabra son los que también creen que es necesario el don piadoso o la piadosa limosna del sentido para que la vida no se agote ni el universo se aniquile. Son ellos los que, en el olvido de la vivencia de lo significativo, privilegian la construcción del sentido, habiendo dejado de advertir que lo significativo es de la esencia misma de la vida y que esa reiterada construcción es, quizás, tan sólo un reiterado e inconsciente recurso de la inteligencia contra la ansiedad o la angustia que en muchos todavía produce vivir en la intemperie, como en ella mora el universo que somos. Y que esto ocurre, generación tras generación, en el siempre recurrente y pedagógico intento que la vida hace para, de alguna manera, asegurarse de que nuestra mutancia se consuma, de que siendo hombres podamos tornarnos humanos.

Y también se me ocurre que es esa paradoja de construir y deshacer sentidos la que nos abre esta otra cuestión: la de percatarnos, desde la lectura de la vida misma, de esa su sabia e inherente pedagogía: aquella por la que hemos de ser conducidos, paso a paso -de ignorancia ignorada a ignorancia sabida-, a la toma de conciencia de que es a nuestro cuidado y pastoreo que este nuestro mundo ha sido confiado. Que en ello está nuestro ser y nuestro propósito. Porque es ello lo significativo. Como ya está contenido en el decir del Génesis.

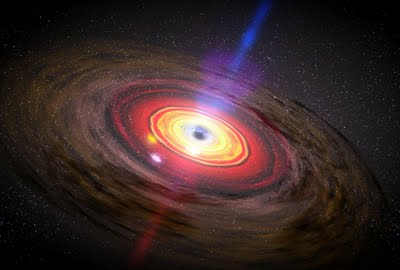

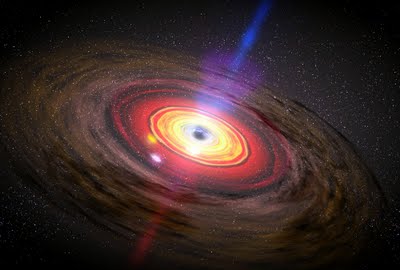

Fotografía de Mr DoS Josué Arévalo - www.flickr.com/photos/ El Pensador